Nacionales

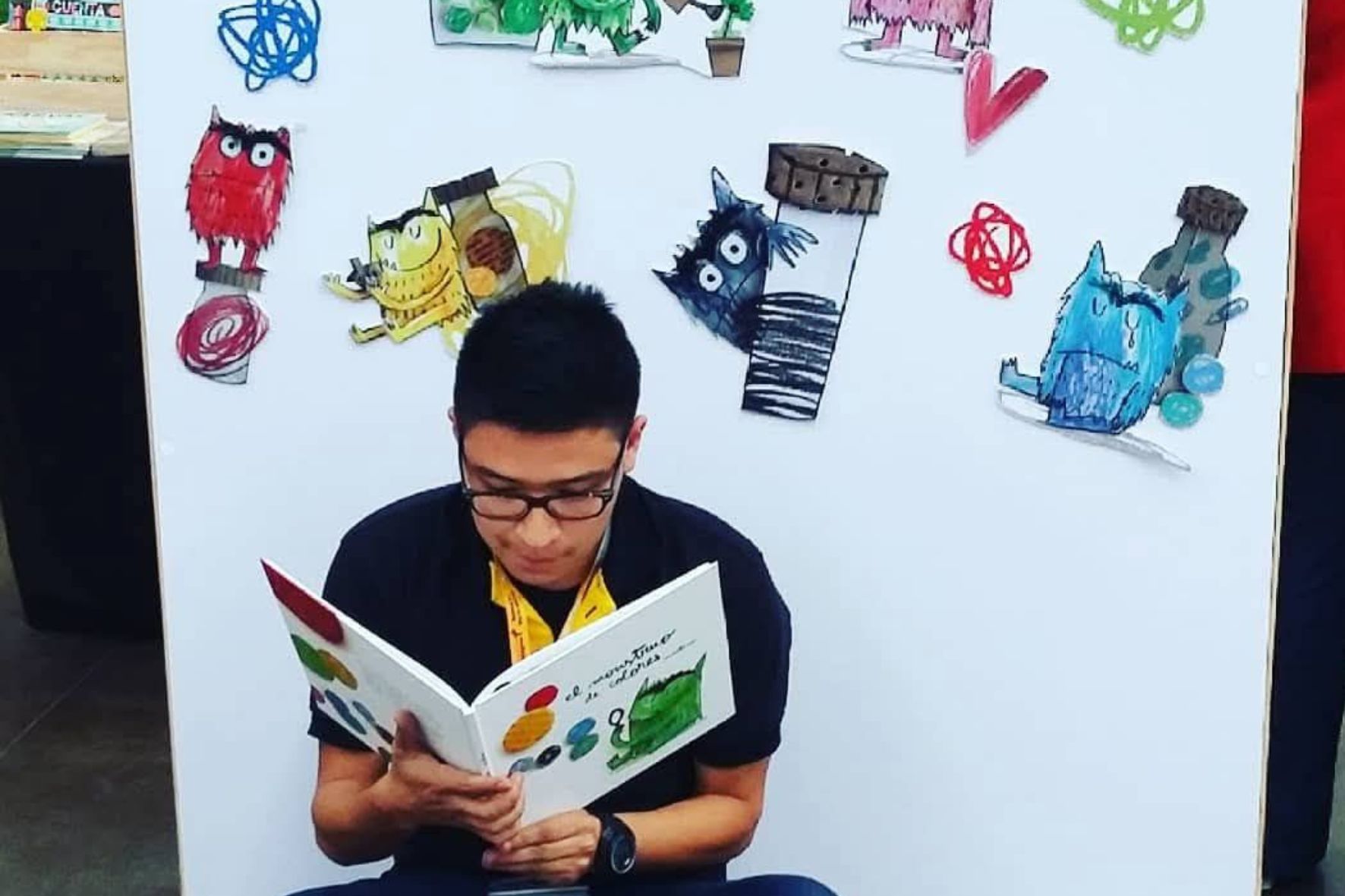

Pedro Luis Solórzano Cuéllar: “Saber que mi trabajo tiene un impacto positivo es, sin duda, lo más gratificante”

- Trabaja con niños, jóvenes y adultos con discapacidad, a quienes atiende en tema de formación y asesoramiento.

Pedro Luis Solórzano Cuellar, educador especial con 13 años de trayectoria, en la entrevista siguiente habla de los retos, avances y experiencias de esta disciplina en nuestro país.

¿En qué consiste la educación especial?

Es un proceso en el que participan varios profesionales, pero el educador especial tiene un papel fundamental. Su objetivo principal es garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a su derecho a la educación.

Se trata de brindarles herramientas y acompañamiento para desarrollar sus habilidades y lograr que puedan integrarse plenamente en una escuela regular.

¿Qué lo motivó a ser educador especial?

Tengo diagnóstico de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y eso marcó parte de mi vida y mi decisión profesional. Siempre quise estudiar algo que me permitiera ayudar a las personas. Dudaba entre Medicina, Psicología o Comunicación, pero al final me decidí por Educación Especial.

Todo comenzó cuando conocí a un niño con discapacidad física; esa experiencia me hizo descubrir que la educación me apasionaba. Fue un proceso de autodescubrimiento: encontré mi vocación al mismo tiempo que aprendí a aceptarme.

¿Cuál es la parte más gratificante de su trabajo?

Lo más gratificante para mí es ver el crecimiento de los niños, no solo en tamaño, sino en habilidades, y saber que he sido parte de ese proceso.

También me llena mucho cuando las familias te agradecen porque notan cambios en casa: que sus hijos ahora son más independientes, están motivados o ya se integraron a la escuela. Ver cómo las familias pasan del duelo a la aceptación del diagnóstico es algo muy valioso.

Además, se forma un vínculo muy especial con los niños y sus familias. En cierto punto, uno llega a sentirse parte de ellos.

Y con las capacitaciones, me motiva ver cómo el trabajo que realizamos deja huella, incluso en lugares donde ya no estoy directamente, pero siguen recordando e implementando lo aprendido. Saber que mi trabajo tiene un impacto positivo es, sin duda, lo más gratificante.

En su opinión, ¿qué cualidades esenciales que debe poseer un maestro de educación especial?

Creo que para dedicarse a la educación especial se necesita, ante todo, paciencia y amor por lo que se hace. También una gran vocación de servicio y mucha empatía.

Es importante tener humildad, porque, si bien uno es el profesional, quienes realmente conocen a los niños son sus familias. Por eso, debemos trabajar desde el respeto y la colaboración, no desde el orgullo.

En resumen, esta profesión requiere amor, empatía, paciencia, vocación y mucha humildad.

¿Cómo se vive la inclusión en los centros educativos?

Hace unos diez años había mucho desconocimiento sobre la discapacidad. Hoy en día ya se sabe que los niños con autismo, síndrome de Down, discapacidad intelectual, visual o auditiva pueden integrarse a la escuela. Sin embargo, el reto sigue siendo la actitud de algunos docentes.

A veces dicen: ‘No estoy capacitado’, ‘No tengo las herramientas’ o ‘No me corresponde’. Pero, aunque se les brinde el material y la información, si no hay un cambio de actitud, nada funciona.

Por eso me parece tan acertada la definición que da la Convención, cuando habla de las barreras de actitud y del entorno. Siempre les digo a los maestros que el cambio empieza en nosotros, no se trata de tener más computadoras o recursos, sino de tener disposición y empatía.

He visto comunidades, como una en Campat, Alta Verapaz, donde no hay señal ni muchos recursos, pero los docentes sí tienen la voluntad, y eso marca la diferencia y la humildad.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un educador especial en Guatemala?

Uno de los principales retos es que no es un trabajo bien remunerado, ya que la mayoría laboramos en fundaciones o asociaciones que dependen de donaciones y cooperantes.

Además, no hay muchas instituciones de este tipo en el país, lo que hace difícil encontrar oportunidades laborales estables. Otro desafío es la constante necesidad de actualización: en educación especial, si te quedas cinco años sin capacitarte, ya estás desactualizado.

Y también está el tema de la accesibilidad, porque muchas veces los lugares donde trabajamos no tienen buenas condiciones, así que uno termina volviéndose hasta experto en caminos para poder llegar.

Si tuviera que resumir su filosofía de enseñanza en una frase, ¿cuál sería?

Mi filosofía de trabajo es que la persona aprenda haciendo. No se trata solo de escuchar o recibir teoría, sino de poner en práctica lo aprendido.

Es muy distinto que yo dé una hora de clase sobre técnicas para trabajar con discapacidad visual o sordoceguera, a que los docentes o estudiantes lo experimenten directamente.

Por eso, siempre busco que quienes están a mi cargo aprendan a través de la práctica, porque es ahí donde realmente se adquiere el conocimiento.

¿Qué recursos considera indispensables en su aula de apoyo o en un aula inclusiva?

En un aula inclusiva considero indispensables los sistemas de comunicación accesibles, como los pictogramas o los tableros de comunicación.

También es importante que los docentes tengan conocimientos básicos de lengua de señas o Braille, según la población con la que trabajen.

En general, se trata de adaptar los recursos y formatos para que todas las personas, ya sea con autismo, discapacidad auditiva o visual, puedan acceder a la información y participar plenamente.

¿Cómo integra la tecnología en su trabajo diario con los estudiantes?

Durante el periodo de confinamiento, implementamos con éxito una plataforma digital específica, la cual llamamos Tze´nik (es una palabra en idioma k’ iche´ que significa sonreír con otras personas sin hablar).

Esta plataforma sirvió como un aula virtual, donde podíamos instruir a los estudiantes, subir las guías de trabajo adaptadas y recibir las evidencias de las tareas a través de las fotografías que ellos subían. Fue un recurso crucial para mantener la continuidad educativa.

En la actualidad, complementamos esto con el uso de dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes e iPads, adaptando su implementación según la situación socioeconómica y el acceso tecnológico de cada estudiante, para fomentar un aprendizaje más personalizado.

Actualmente estamos implementando una plataforma digital para la capacitación continua de nuestros maestros. El proceso es estructurado: los educadores se inscriben en su curso, acceden a presentaciones y leen resúmenes, contestan los exámenes para demostrar su conocimiento y, finalmente, reciben su punteo.

Esto nos permite asegurar que nuestro equipo esté siempre actualizado con las últimas metodologías y mejores prácticas en Educación Especial

¿Cómo visualiza el futuro de la inclusión educativa en Guatemala?

Veo un futuro muy esperanzador. He visto un interés genuino por aprender más sobre estos temas, y creo que la tecnología será un gran aliado en este proceso.

También considero importante que se actualicen algunos términos en las leyes para reflejar mejor la realidad educativa actual.

Por otro lado, el cambio generacional de los docentes será un factor clave: los maestros que formaron nuestro sistema educativo con ciertas ideas sobre la educación especial están dejando paso a una nueva generación que ya comprende que la discapacidad no es algo ‘extraño’ ni marginal.

Los nuevos docentes llegan con la formación adecuada y con una mentalidad inclusiva, y eso, junto con la actualización del Currículo Nacional Base y las adecuaciones curriculares, beneficiará mucho a los estudiantes.