Nacionales

Científica guatemalteca lidera proyecto para controlar cianobacteria en lago de Atitlán

- En aras de hallar rutas para mejorar las condiciones de uno de los referentes del país, en enero comenzó un plan que abarcará hasta noviembre de este año.

La experta en ciencias marinas y costeras Rebeca Martínez, egresada del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA) de la Universidad de San Carlos (USAC), busca por medio de la creación de un cepario clasificar qué tipo de cianobacterias existen en el lago de Atitlán y con ello ayudar a su control para evitar un daño ambiental irreversible en ese cuerpo de agua.

La científica lidera el proyecto de investigación Distribución espacial y temporal de cianobacterias planctónicas y factores ambientales asociados a sus florecimientos en el lago de Atitlán y su participación comenzó en enero de este año y espera concluirlo en noviembre próximo.

Martínez explica que un cepario es una colección organizada y conservada de cepas microbianas, como bacterias, hongos, virus u otros microorganismos que la hacen una herramienta que permite la investigación científica de microorganismos conocidos y nuevos.

En términos más simples señala que un cepario sería el equivalente microbiológico de un herbario o un zoológico, pero a nivel microscópico, por lo cual ayuda a comparar cepas patógenas actuales con cepas históricas.

Lago en peligro

Ubicado a 135 kilómetros de la capital guatemalteca, el lago de Atitlán es para muchas personas nacionales y extranjeras “el más hermoso del mundo”; sin embargo, esa aseveración contrasta con la realidad que se vive.

Desde hace al menos 25 años el lago de Atitlán ha sido afectado por un crecimiento desmedido de cianobacterias, las cuales son microorganismos que viven principalmente en cuerpos agua donde hay poblaciones humanas cerca.

Según un reporte elaborado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) en colaboración con el Centro de Estudios de Atitlán (CEA) de la Universidad del Valle de Guatemala elaborado en 2022, las cianobacterias tienen la particularidad que pueden hacer fotosíntesis, como las plantas, y cuando lo hacen de forma desmedida se produce la que se conoce como floración de cianobacterias, lo que puede ser peligroso.

Su peligrosidad radica en que algunos tipos de cianobacteria pueden ser tóxicos, por lo cual pueden afectar a humanos y animales, le quitan el oxígeno al agua al descomponerse lo que puede afectar gravemente los ecosistemas acuáticos.

La investigación señala que en el lago Atitlán puede ocurrir un florecimiento cuando se inicia la temporada lluviosa o cuando el lago está estratificado.

Algunas floraciones pueden permanecer por períodos más largos como todo el verano y el desarrollo masivo de las cianobacterias confiere color, olor, sabor y aspecto alterado al agua, generando un desequilibrio ecológico.

La misión es rescatar Atitlán

La científica explica que el proyecto busca identificar el ADN de la cianobacteria para saber con precisión si los florecimientos contienen alguna especie con cianotoxinas.

Según Martínez, se han hecho diferentes estudios y reportes de los florecimientos, pero ninguno ha determinado si hay cianotoxinas en estos, por lo cual para esta investigación se escogieron los puntos de muestreo donde hay vertientes que confluyen en el lago, las desembocaduras de ríos y descargas de contaminación como jabones o abonos que contienen altas concentraciones de fósforo y nitrógeno que contribuyen a la reproducción de estos microorganismos.

El proyecto busca dejar un cepario que identifique y clasifique qué tipo de cianobacterias florecen en el lago. “Esta identificación por ADN para crear un cepario permitirá establecer qué tipo de cianobacteria está floreciendo y qué controles se deben implementar. También se podrán realizar pruebas controladas de florecimiento para prevenir qué tipo de cianobacterias pueden florecer según la concentración de fósforo y nitrógeno”, precisa la experta.

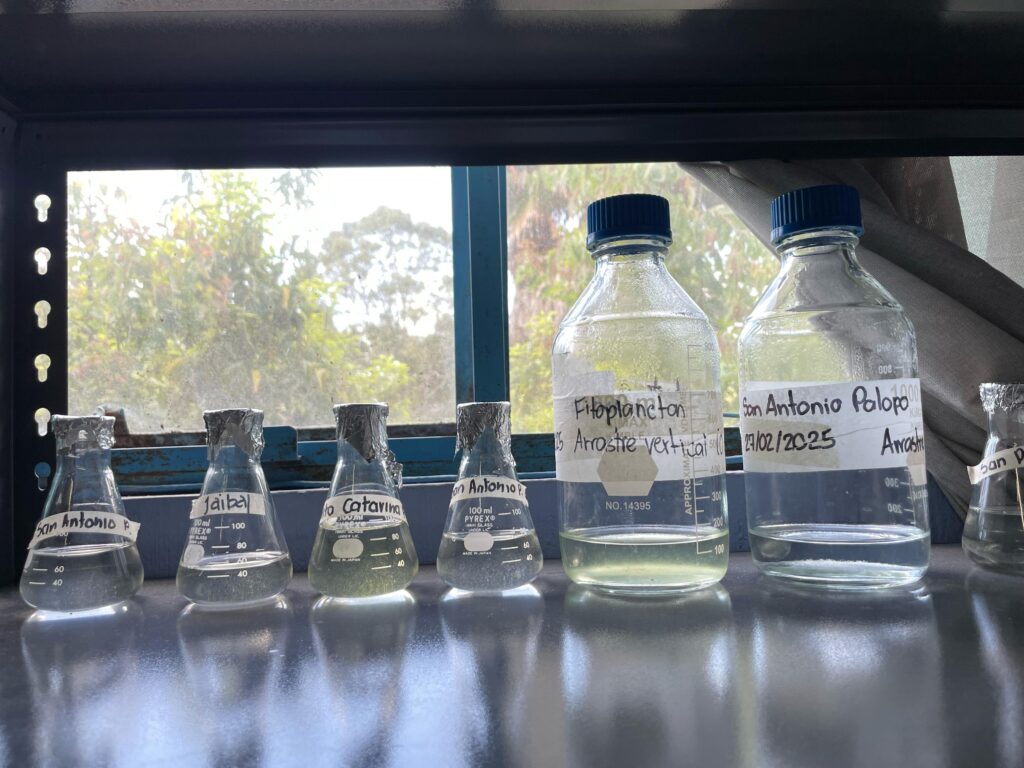

Añade que las muestras se obtienen con equipos y personal que llegan directamente a los lugares donde sumergen verticalmente redes de 50 micras hasta 30 metros de profundidad y lentamente se suben. Lo que se obtiene en el cono de la red se deposita en un recipiente de plástico o vidrio para ser trasladado al laboratorio de posgrado de CEMA.

Hasta el momento se llevan dos escaladas de cultivos con cepas vivas en el laboratorio y les falta cerrar el ciclo —mantenerlas vivas, pero sin que se reproduzcan— para llevarlas al laboratorio que hará dos tipos de análisis.

El primero es la recreación de cadena polimerasa que crea copias del material genético para luego compararlas con otras que se hayan documentado en la región.

La segunda fase del laboratorio es el análisis de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) el cual ayuda a determinar cuánta cianotoxina puede producir una cianobacteria. “Cuando se tenga la información completa se decidirá qué cianobacteria se continúa en el cepario, la que produce cianotoxina o la que no la produce”, precisó la científica.

Guatemala tiene posibilidades de mejorar en el control de este tipo de cianobacterias, pero como en todos los campos de investigación, hay vacíos de datos para los análisis o estudios.

“Este proyecto va a contribuir a que se llene ese vacío de información. Una de las metas es llegar a la identificación genética de las cianobacterias, además de contribuir a generar normativas que el país necesita para el cuidado de cuerpos de agua, identificando los factores que propician la contaminación”, deja asentado la entrevistada.